Dr. Michaela Conen

Das Aufgabenspektrum von Museen hat sich neben ihren originären Aufgaben wie dem Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln kontinuierlich erweitert (vgl. Klein (2009), S. 33 ff.). Sie sollen eigene Einnahmen erwirtschaften, mit Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen kooperieren und dabei u.a. auch innovative Projekte entwickeln, im Stadtmarketing präsent sein und

auf diese Weise Touristenströme anlocken. Des Weiteren sollen sie Veranstaltungen mit Event- Charakter anbieten, neue Zielgruppen erschließen und besucherorientiert arbeiten (vgl. ebenda S. 33 ff.). Diese Zielvorgaben sind zu erfüllen bzw. bei Neugründungen, Neukonzeptionen sowie Neubauten von Museen zu berücksichtigen, um als Kulturbetrieb erfolgreich am Markt bestehen zu können und dem Bildungs- und Kulturauftrag gerecht zu werden.

Es ist dabei die Tendenz zu beobachten, dass zur Umsetzung des erweiterten Aufgabenspektrums die Initiierung von Kulturprojekten und die Anwendung des Projektmanagements als dynamischer Handlungsansatz immer wesentlicher werden, da „traditionelle, streng hierarchisch aufgebaute Organisationen immer weniger in der Lage sein werden, komplexe Probleme schnell und erfolgreich aus eigener Kraft zu bewältigen“ (Bemmé (2011), S. 122). Aufgrund der daran geknüpften sowohl quantitativen als auch qualitativen Anforderungen an Museen (wie z.B. höhere Besuchszahlen, Weiterentwicklung von Ausstellungen sowie Konzipierung und Durchführung von innovativen Projekten) müsste konsequenterweise sowohl das Museumsmanagement als auch das Projektmanagement strategischer und transparenter gestaltet werden.

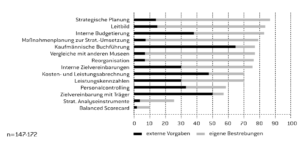

Vereinzelt werden dazu bereits Management- und Steuerungsinstrumente in Museen eingesetzt wie z.B. die strategische Planung, das Leitbild, die Maßnahmenplanung zur strategischen Umsetzung. Dies belegt eine Umfrage unter Verwaltungsleitern*innen in Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz – durchgeführt von der Universität Potsdam am Lehrstuhl Public & Nonprofit Management im Zeitraum von Juni bis August 2011.

Ziel der Umfrage war es, die genutzten Steuerungsinstrumente in Museen im deutschsprachigen Raum herauszuarbeiten. Sie erfolgte anonym und konnte auf einer Website aufgerufen werden. Befragt wurden Museen in öffentlicher, privater und gemischter Trägerschaft in Städten mit über 50.000 Einwohnern (vgl. Modernes Museumsmanagement (2012), S. 12. http://www.unipotsdam.de/u/ls_puma/files/proeller_et_al_2012_museum.pdf).

Die Abbildung zeigt, dass die Einführung neuer Steuerungsinstrumente teilweise aus eigenem Bestreben (hellgrauer Balken) und teilweise aufgrund externer Vorgaben (dunkelgrauer Balken) erfolgte. Dies macht eine weitere Tendenz deutlich, die darin besteht, dass externe Stakeholder wie z.B. die öffentliche Hand als zentraler Mittelgeber oder private Mittelgeber die Einführung solcher Steuerungsinstrumente einfordern sowie an der Umstrukturierung des Museums regen Anteil nehmen und Museen sich auf Dauer diesen Veränderungen nicht entziehen können.

Durch die umfangreichen Zielvorgaben wird das Museumsmanagement daher vor die Aufgabe gestellt, diese zu erkennen, zu definieren, zu akzentuieren, Maßnahmen einzuleiten sowie den internen und externen Stakeholdern zu vermitteln (vgl. Klein (2009), S. 33) und Erfolge „messbar“, „sichtbar“ zu machen.

Sicher können dazu nach wie vor die Maximierung der Besuchszahlen, sowie die Erhöhung der Einnahmen bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausgaben, eine Zielsetzung im Museumsmanagement und Indikatoren für Erfolg sein, wer aber weitere Indikatoren einer Erfolgs- oder Effienzkontrolle nicht einfließen lässt, läuft Gefahr, neben einem möglichen Verlust innerbetrieblicher Akzeptanz auch neue Ressourcenansprüche gegenüber externen Stakeholdern schwerer begründen zu können. Denn konsequenterweise würde sich folgendes vereinfachtes Bild ergeben: Museen, die vermeintlich nach diesen Indikatoren erfolgreich sind (wie z.B. Maximierung der Besuchszahlen) begründen so weitere Ressourcenansprüche. Museen mit “weniger Erfolg” nicht und bei ihnen würden weitere Ressourcenansprüche z.B. für eine Neuausrichtung in Frage gestellt werden sowie möglicherweise ihre Legitimität. Für eine Erfolgsmessung sind diese Indikatoren daher nicht ausreichend. Individuellere Indikatoren, orientiert am einzelnen Museum wie z.B. Bildungswirkung, Verhaltens- und Interaktionsweisen mit der Ausstellung, Erfahrungen der Besucher*innen in der Gesamtbetrachtung, Ziel der aktiven Teilnahme an gesellschaftspolitischen Diskursen sowie dem Bildungs- und Kulturauftrag, könnten die Erfolgsmessung bereichern und erweitern.

Dazu ist jedoch zunächst eine grundsätzliche strategische Ausrichtung in der Institution erforderlich und die präzise Formulierung von Leitbildern (vgl. Deutscher Museumsbund e.V. – Leitfaden zu Erstellung eines Museumskonzepts (2011), S. 4 http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenMuseumskonzept_2011.pdf) sowie insbesondere deren Realisierung. Bei diesem Aspekt bestehen die größten Defizite, da der Versuch, eine vorhandene Strategie sinnvoll umzusetzen, in der Praxis oft scheitert (vgl. Ehrmann (2003), S. 14). Für die Realisierung ist es daher notwendig, die strategische Ebene mit der operativen Ebene zu verbinden.

An dieser Stelle könnten Performance Management Instrumente eingesetzt werden. Performance Management umfasst alle Maßnahmen zur Definition und Messung von Erfolgskenngrößen sowie zur Ausrichtung sämtlicher strategischen und operativen Aktivitäten auf eine erfolgreiche Zielerreichung hin (vgl. Gmür/Schauer/Theuvsen (2013,) S. 9).

Die teilweise Anwendung herkömmlicher Performance-Measurement-Systeme in z.B. öffentlich-rechtlichen Museen wie dem „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM) entwickelt von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) als Modell der strategischen Steuerung der Verwaltung, entspricht nicht den Anforderungen von Museen, da das NSM primär ausgerichtet ist auf die strategische Steuerung von Verwaltungen vor allem im kommunalen Bereich (vgl. Müller/Papenfuß/Schaefer (2009), S. 15-16). Es orientiert sich lediglich einseitig an der inneren Organisation. Dies ist jedoch nicht ausreichend, denn umfängliche Veränderungen und Qualitätssicherung sowie die Verbindung mit den Stakeholdern können nur dann stattfinden, wenn alle Perspektiven einer Organisation inklusive ihres externen Umfelds analysiert und (neu) definiert werden.

An dieser Stelle setzt das von Kaplan und Norton in den 90er Jahren entwickelte strategische Managementinstrument, die Balanced Scorecard (BSC) an. Mit ihrer Hilfe können Organisationen zum einen ihre Strategie erfolgreich implementieren, intern und extern kommunizieren sowie umsetzen und zum anderen die implementierte Strategie fortlaufend überprüfen. Ebenfalls können durch die fortlaufende Überprüfung der strategischen Ziele notwendige Anpassungen vorgenommen werden und daher zur Qualitätssicherung beitragen.

Die Mission, Vision und Strategie sind jedoch von der Einrichtung im Vorfeld zu entwickeln, denn die BSC stellt ein Führungssystem zur Strategieumsetzung – also nicht deren Entwicklung – dar.

Die BSC kann in der gesamten Einrichtung eingeführt werden aber auch in einzelnen strategisch relevanten Bereichen sowie abgewandelt als Project Scorecard (PSC) in strategisch relevanten Projekten. Zudem lassen sich mit ihr weiche Faktoren abbilden (wie z.B. die Perspektive der gesellschaftspolitischen aktiven Teilnahme) und insofern auch dokumentieren. Dies ermöglicht eine umfassende qualitative Prüfung in den Zusammenhängen des Museums.

- Erläuterung der BSC – ihre Entstehung und Aufbau

Die US-Amerikaner Robert S. Kaplan, Harvard-Business-School-Professor und David P. Norton, Unternehmensberater, konzipierten die Balanced Scorecard Anfang der 90er Jahre. Ursächlich für die Suche nach neuen Steuerungskonzepten in Unternehmen war die Tatsache, dass bereits bestehende Performance-Measurement-Ansätze vorwiegend finanzielle Kennzahlen aufwiesen. Es bestand Einigkeit darüber, „dass der alleinige Zugriff auf monetäre Kennzahlen Organisationen an zukünftigen wertschöpfenden Tätigkeiten hinderte“ (Kaplan/Norton (1997), S. 8). Daher sollte durch die Berücksichtigung auch von nicht monetären Kennzahlen ein ausgewogeneres System geschaffen werden, welches die gesamte Wertschaffung des Unternehmens beurteilen lässt (vgl. Horváth & Partner (2001), S. 9).

Kernelemente der BSC nach Kaplan und Norton sind die vier Perspektiven und ihr Bezug zur Strategie. Dabei wird das Unternehmen different dargestellt und gleichzeitig der Blickwinkel erweitert, indem nicht nur die finanzielle Perspektive betrachtet wird. Es entsteht so, eine ausgewogenere Unternehmensbetrachtung. In diesem Zusammenhang können alle ermittelten strategischen Ziele, Messgrößen und strategischen Maßnahmen jeweils einer Perspektive zugeordnet werden (vgl. Ehrmann (2002), S. 32 ff.). Die Messgrößen sollten eine Mischung aus Ergebnis- (vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 2) und Leistungstreibergrößen (vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 10) sowie finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen aufweisen. Durch die Festlegung von Zielgrößen findet eine Fortschrittskontrolle statt. Die vier Standard-Perspektiven von Kaplan und Norton sind die

- Finanzperspektive,

- Kundenperspektive,

- interne Prozessperspektive und

- Lern- und Entwicklungsperspektive.

Nach Kaplan und Norton bildet die Lern- und Entwicklungsperspektive oder auch „Mitarbeiter-“, „Innovations-“, „Zukunfts-“, „Wissens-“ oder „Potenzialperspektive“ (vgl. Horváth & Partner (2001), S. 28) die Grundlage für alle bisher genannten Perspektiven, da sie die strukturellen Voraussetzungen ermöglicht, um das Potenzial der genannten Perspektiven zu entfalten. Das Personalpotenzial ist für Kaplan und Norton von erheblicher Bedeutung und ihrer Meinung nach findet es in vielen Unternehmen aufgrund mangelndem Weitblicks oder Sparmaßnahmen viel zu wenig Beachtung (vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 121 ff.).

Für die Auswahl der Perspektiven der BSC existieren keine allgemeingültigen Regeln. Kaplan und Norton verwenden in ihren Veröffentlichungen zwar stets die Perspektiven „Finanzen“, „Kunden“, „interne Prozesse“ und „Lernen und Entwicklung“, jedoch mit dem Hinweis, dass dies lediglich „als Schablone und nicht als Zwangsjacke gedacht ist“ (Kaplan/Norton (1997), S. 33). Es kommt insofern darauf an, dass bei der Perspektivenwahl Perspektiven abgebildet werden, welche die Unternehmensstrategie darstellen (vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 33).

Die Anwendung der BSC als ein Kennzahlen-, (vgl. Nullmeier (2005), S. 77) insbesondere aber als ein Führungs- und Managementsystem (vgl. Kaplan/Norton (1997), S. 9, 18), welches die Mission, Vision und Strategie einer Einrichtung stetig in operative Maßnahme umsetzt, (vgl. Bergmann (2004), S. 235) dient den Beteiligten zur transparenten Erläuterung sowie deren Vermittlung, da sie die operativen Maßnahmen im Gesamtkontext verdeutlicht (vgl. Niven (2005), S. 29). Dies führt wiederum möglichweise zu einer höheren Akzeptanz bei den Stakeholdern bezüglich der Strategie und den daraus abgeleiteten (messbaren) Erfolgszielen (vgl. Kraus/Becker-Kolle/Fischer (2006), S. 80).

2. Berücksichtigung von Change Management bei der Einführung der BSC

Der Change-Management-Begriff entwickelte sich in den 70er Jahren. Als Basis diente die Organisationsentwicklung, sodass die Betrachtung, welche damals vorwiegend „strukturelle und betriebswirtschaftliche Dimensionen“ (Doppler/Lauterburg (2008), S. 93) fokussierte, um die Analyse des Unternehmens im Hinblick auf längerfristige und übergreifende Entwicklungsprozesse unter Einbezug der Mitarbeiter*innen erweitert wurde. In den 90er Jahren und im Zuge der Globalisierung und dem zunehmenden Wettbewerb wurde der Ansatz der Organisationsentwicklung optimiert, um „offene Entwicklungsprozesse“ (Doppler/Lauterburg (2008), S. 94) in „gezielte Veränderungsprozesse“ (vgl. ebenda 94 ff.) umzuwandeln. Das Change Management und seine Veränderungsprozesse berühren in der Regel mehrere Bereiche, wie z.B. Strategie-, Struktur- und Kulturwandel (vgl. ebenda 94 ff.) – also auch das Führungsverhalten des Top-Managements. Die Einführung einer BSC bedeutet einen einschneidenden Wandel für die Einrichtung (vgl. Steinle (2005), S. 363.) Dieser Wandel kann durch das Change Management unterstützt werden, (vgl. Weber/Schäffer (1999), S. 67) um einem Scheitern bereits in der Phase der Implementierung vorzubeugen (vgl. Horváth & Partner (2001), S. 62). Weiterhin ist für die erfolgreiche Einführung der BSC und ihre Akzeptanz unerlässlich, dass die Erstellung von der Museumsleitung ausgeht, von den Mitarbeitern mitgetragen wird und ohne Druckausübung erfolgt (vgl. Schneidewind (2013), S. 142). Weiterhin ist zu beachten, dass die Erarbeitung der Perspektiven sowie deren Wechselwirkungen und relevanten Steuerungsgrößen einen gewissen Schwierigkeitsgrad aufweisen und daher ist es erforderlich, dass das entsprechende Know-how im Museum vorhanden ist (vgl. ebenda, S. 142) oder aufgebaut wird.

Daher sind zusammengefasst folgende Voraussetzungen für die Einführung im Museum erforderlich:

- Offene Unternehmenskultur durch kooperative Führung (vgl. Stern/Jaberg (2010), S. 79)

- Inhaltliche Voraussetzungen geschaffen durch die Museumsleitung und entsprechendem Know-how

- Gemeinsames Verständnis im Top-Management des Museums über den Sinn der BSC

- Professionelles Implementierungsmanagement

3. Einsatzmöglichkeit der BSC als PSC in strategisch relevanten Projekten

Wird das Projektmanagement, als Führungskonzeption verstanden, ist es wichtig, das strategische Management der Einrichtung und das Projektmanagement miteinander zu verknüpfen. So entsteht ein gemeinsames Verständnis der Mission und Vision – gleichzeitig werden Barrieren abgebaut und Synergien geschaffen. Dadurch erfolgt eine ganzheitliche strategische Ausrichtung des Projekts innerhalb der Einrichtung. Diese Verknüpfung kann durch den Einsatz der BSC und ihre Implementierung im Projektcontrolling als PSC ermöglicht werden. Die PSC kann selbst dann angewendet werden, wenn keine BSC in der Gesamteinrichtung implementiert wurde. Dies macht sie möglicherweise interessant für Organisationen, welche den Aufwand der Implementierung in der gesamten Einrichtung scheuen.

4. Praxisbeispiel: Projekt „multimediale, mobile Ausstellung/Museum“ des Jüdischen Museums Berlin (JMB) in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin

In den weiteren Ausführungen wird das Projekt „multimediale, mobile Ausstellung/Museum“ des JMB in Kooperation mit der HTW Berlin, gefördert aus den Mitteln der Europäischen Union (EFRE) beschrieben und verdeutlicht, wie der Erfolg eines Museums(projekts) jenseits von Einnahmen und Ausgaben sowie Besuchszahlen messbar bzw. sichtbar gemacht werden kann sowie die Verbindung zwischen normativer und strategischer Ebene übertragen auf das Projektcontrolling aufgezeigt. Das Ziel des Projekts bestand in der technischen Umsetzung von mobilen Einheiten, Anwendungen und Diensten zum Aufbau und Betrieb eines mobilen Museums hier dem „Mobilen Jüdischen Museum“, mit der Zielgruppe Schüler*innen. Das Innovative an dem Projekt war die Entwicklung von multimedialen interaktiven Modulen, welche die Vermittlungsinhalte des JMB in mobiler Ausstellungform begleiten.

4.1 Aufbau der PSC im Projekt

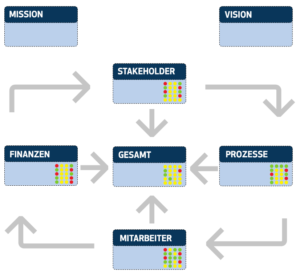

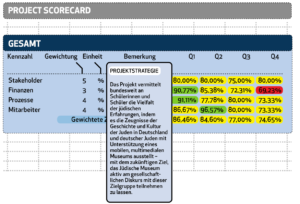

Abbildung 5 zeigt die entwickelte PSC mit den Merkmalen Mission, Vision, Strategie inkl. Projektstrategie (im Bereich „Gesamt“), ihren Perspektiven (Stakeholder, Finanzen, Prozesse, Mitarbeiter) Messgrößen und Wertungsbereichen (in den Farben gelb, rot und grün; siehe dazu auch Tabelle 1).

Die Mission und Vision des JMB sowie die Projektstrategie (ausgehend von den Stakeholdern) wurden herangezogen, um die Projektperspektiven festzulegen, daraus strategische Ziele zu definieren, um ausgehend davon strategische Maßnahmen zu formulieren und Kennzahlen zu bilden. Die Stakeholderperspektive steht ganz oben in der Darstellung (siehe Abbildung 5), da sie die Ausgangsbasis der Strategieprozesse im Projekt bildete.

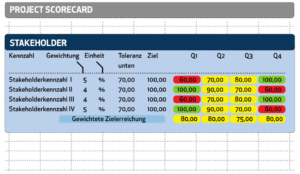

Alle Kennzahlen flossen im Weiteren automatisch in den Gesamtstatus der PSC ein, zusätzlich wurden die einzelnen Perspektiven gewichtet, sodass eine weitere Relevanzsetzung innerhalb der Perspektiven stattfinden konnte, die sich auf die Gesamtbewertung auswirkte. Die Betonung der Relevanz der Perspektiven untereinander und einzelner Kennzahlen erfolgte in Form ihrer Gewichtung von 1-5. Dabei bedeutet 1 wichtig, 2 wichtiger, 3 sehr wichtig, 4 sehr viel wichtiger, 5 von großer Bedeutung. Die Stakeholderperspektive wurde mit 5 der höchsten Relevanz gewichtet, da die Stakeholder des Projekts von großer Bedeutung für das Museum waren.

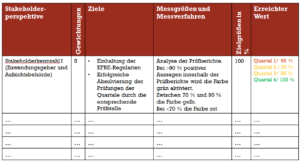

Als Datenbasis für die Bewertung bzw. Auswertung des Projekts dienten sowohl die Unterlagen (Plan-Daten), als auch Informationen aus dem laufenden Projektcontrolling (Ist-Daten). Die Auswertungsparameter für die Farben rot, gelb und grün gehen aus der Tabelle 1 hervor.

4.2 Stakeholderperspektive in der PSC

Am Beispiel der Stakeholderperspektive wird im Weiteren der Aufbau und die Auswertung der Kennzahlen exemplarisch aufgezeigt. In der Stakeholderkennzahl I wurde der Zuwendungsgeber/die Aufsichtsbehörde erfasst. In der Stakeholderkennzahl II wurden die Projektteilnehmer*innen aufgeführt, d. h. Schüler*innen und Lehrer*innen, die bundesweit am Projekt teilgenommen haben. Unter der Stakeholderkennzahl III wurde die Presse aufgeführt und unter der Stakeholderkennzahl IV der Beirat des Projekts.

Im Sinne des weiteren Projektcontrollings wurden die Kennzahlen für den Status in den Quartalen regelmäßig durch Befragungen der Stakeholder und durch Analysen erhoben. Hier wurden für die Stakeholderkennzahl I die Prüfberichte sowie Protokolle analysiert und ausgewertet. Durch die Festlegung von Zielgrößen (Zielgrößen sind strategisch definierte Zielvorgaben, hier 100 %) konnte eine Fortschrittskontrolle stattfinden (siehe dazu Abbildung 7).

In den Stakeholderkennzahlen wurden relevante Stakeholder (insgesamt vier) berücksichtigt und jeweils von 1-5 gewichtet (siehe Abbildung 8).

Diese Daten flossen im Anschluss in die Gesamtansicht für das Jahr 2011 ein (siehe Abbildung 9).

Aufgrund der Bildung von unterschiedlich gewichteten Projekt-Perspektiven sowie deren Kennzahlen, Zielgrößen und farblichen Quartalsdarstellungen in der PSC konnte eine ausbalancierte Sicht auf visueller Basis erfolgen. Ihre fortlaufende Dokumentation ließ Abweichungen nachvollziehbar werden. Projektrelevante, strategische Ziele wurden auf Basis der entsprechenden Kennzahlen an die operative Ebene kommuniziert und in Maßnahmen umgesetzt, so wurde das in der PSC vorgesehene nachhaltige Lernen und das kontinuierliche Feedback unterstützt.

5. Fazit

Die BSC mit ihrer visuellen Darstellung von Perspektiven und strategischen Zielen fördert ein ganzheitliches Strategieverständnis im Management und unterstützt zusätzlich die Kommunikation mit den Mitarbeiter*innen und weiteren Stakeholdern. Die Strategie kann so fortlaufend angepasst und überprüft werden. Dabei ist wesentlich, dass konkrete strategische Ziele bei der Operationalisierung erkannt und diese für die Entwicklung der Maßnahmenpakete genutzt werden. Gelingt dies nicht, besteht die Gefahr, dass die definierten Ziele an der Organisationswirklichkeit vorbeigehen. Die BSC ist insofern kein Allheilmittel für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie, sondern ihr Erfolg hängt insbesondere von ihrer konkreten Ausgestaltung sowie den Strategieprozessen bzw. den entsprechenden Entscheidungen und deren Umsetzung ab. Für den weiteren Forschungsbedarf bleibt daher zu untersuchen, wie und ob sich die BSC im Kulturbereich weiterentwickelt und welche Ausprägungen sie dabei erhält.

Literaturverzeichnis:

Bemmé, S.-O. (2011): Kultur – Projektmanagement. Kultur – und Organisationsprojekte erfolgreich managen, 1. Auflage, Wiesbaden 2011.

Bergmann, M. (2004): Balanced Scorecard in Non-Profit-Organisationen: Einsatzmöglichkeiten und Adaptionserfordernisse; in: Controlling, Heft 4/5, April/Mai 2004, S. 229-236.

Doppler, K./Lauterburg, C. (2008): Change Management – Den Unternehmenswandel gestalten, 12. Auflage, Frankfurt/Main 2008.

Ehrmann, H. (2002): Kompakt-Training Balanced Scorecard, 2., durchgesehene Auflage, in: Olfert, K. (Hrsg.), Kompakt-Training: Praktische Betriebswirtschaft, Ludwigshafen 2002.

Ehrmann, H. (2003): Kompakt-Training Balanced Scorecard, 3. Auflage, Ludwigshafen 2003.

Gmür, M./Schauer, R./Theuvsen, L. (Hrsg.) (2013): Performance Management in Nonprofit-Organisationen: Theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, 1. Auflage, Freiburg 2013.

Horváth & Partner (2001): Balanced Scorecard umsetzen, 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart 2001.

Kaplan, R. S./Norton, D. P. (1997): Balanced Scorecard – Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart 1997.

Klein, A. (2009): Leadership im Kulturbetrieb, 1. Auflage, Wiesbaden 2009.

Klein, A. (2009): Kulturpolitik. Eine Einführung, 3. Auflage, Wiesbaden 2009.

Kraus, G./Becker-Kolle, C./Fischer, T. (2006): Handbuch Change-Management: Steuerung von Veränderungsprozessen in Organisationen, Einflussfaktoren und Beteiligte, Konzepte, Instrumente und Methoden, 2. Auflage, Berlin 2006.

Niven, P. R. (2005): Balanced Scorecard Diagnostics – Maintaining Maximum Performance, New Jersey 2005.

Nullmeier, F. (2005): Output-Steuerung und Performance Measurement; in: Blanke, B./Bandemer, S. v./Nullmeier, F./Wewer, G. (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, 3. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2005, S. 431- 444.

Schneidewind, P. (2013): Controlling im Kulturmanagement, Wiesbaden 2013.

Steinle, C. (2005): Ganzheitliches Management – Eine mehrdimensionale Sichtweise integrierter Unternehmensführung, Wiesbaden 2005.

Stern, T./Jaberg H. (2010): Erfolgreiches Innovationsmanagement: Erfolgsfaktoren- Grundmuster- Fallbeispiele, 4. Auflage, Wiesbaden 2010.

Wagner, K./Patzak, G. (2007): Performance Excellence – Der Praxisleitfaden zum effektiven

Prozessmanagement, 1. Auflage, München 2007.

Weber, J./Schäffer, U. (1999): Balanced Scorecard & Controlling, Wiesbaden 1999.

Internetquellen:

Deutscher Museumsbund e.V. gemeinsam mit der Konferenz der Museumsberatung in den Ländern KMBL (2011)

Leitfaden zur Erstellung eines Museumskonzepts, Berlin 2011.

http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/LeitfadenMuseumskonzept_2011.pdf

(Abruf 01.07.2012).

Dr. Michaela Conen

Leiterin der Abteilung Marketing und Zentrale Veranstaltungen der Universität der Künste Berlin

ist seit 2016 Leiterin der Stabstelle Marketing und Zentrale Veranstaltungen an der Universität der Künste Berlin. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam sowie Kultur- und Medienmanagement am Institut für Kultur- und Medienmanagement (KMM Hamburg) der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT). Sie promovierte zum Thema Strategisches Marketing in Museen am KMM Hamburg. Bis 2014 leitete Conen die Stabsstelle Corporate Performance Management am Jüdischen Museum Berlin. Sie hat außerdem die Kultur- und Medienagentur CULTURE PARTNERS gegründet.